Intorno a Gesualdo, ieri e oggi

|

PROGRAMMA INTORNO A GESUALDO, IERI E OGGI

La produzione sacra Carlo Gesualdo (1566-1613), O vos omnes (5v), dal Sacrarum cantionum liber primus, 1603 Carlo Gesualdo (1566-1613), Ave dulcissima Maria (5v), dal Sacrarum cantionum liber primus, 1603 Giovanni Gabrieli (1557-1613), Jesu mi dulcissime (8v), dalle Sacrae symphoniae, 1597 Igor Stravinskij (1882-1971), Assumpta est Maria (6v), dalle Sacrae cantiones da Gesualdo, 1959 I madrigali Carlo Gesualdo (1566-1613), Sospirava il mio core, dal III libro dei madrigali a 5 voci, 1595 Carlo Gesualdo (1566-1613), Luci serene e chiare, dal IV libro dei madrigali a 5 voci, 1596 Jean De Macque (1550 ca.-1614), S'apron due chiare, dal I libro dei madrigali a 6 voci, 1576* Carlo Gesualdo (1566-1613), Io tacerò - I e II pars, dal IV libro di madrigali a 5, 1596 Lorenzo Donati (1972), Travestimento primo (4v) Carlo Gesualdo (1566-1613), Dolcissima mia vita, dal V libro dei madrigali a 5, 1611 Corrado Margutti (1974), Dolcissima mia vita (5v) |

Ricordare Gesualdo da Venosa nel quarto centenario della morte significa ancora oggi rendere ragione della modernità del suo linguaggio. Il percorso musicale che abbiamo scelto lo pone dunque in prima istanza a confronto con due compositori coevi proprio per far emergere, per contrasto, l'intensità del suo espressionismo e l'apertura della sua ricerca formale rispetto ai più tradizionali canoni di armonia ed equilibrio propri dell'epoca in cui visse. Alle sonorità di fine Cinquecento saranno poi affiancati gli omaggi che tre compositori dello scorso e del presente secolo hanno voluto tributare alla musica del Principe, sia rispetto alla produzione sacra che a quella madrigalistica. E' incredibile come nell'incontro con la sensibilità contemporanea la figura di Gesualdo emerga granitica nel suo essere così "anticamente moderna e modernamente antica" e nel dar vita - "o statua gentilissima" - a un dialogo di sorprendente attualità. |

Il Vocalia Consort ha eseguito questo programma:

il 7 luglio 2013, durante la Medieval and Renaissance Music Conference (Med-Ren Conference Certaldo, FI, 4-7 luglio 2013)

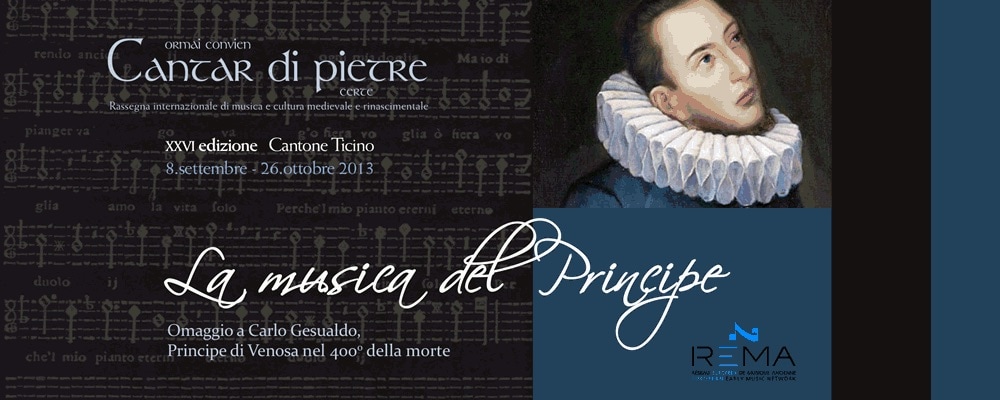

il 12 ottobre 2013, in Svizzera, a Biasca (Lugano), chiesa dei SS. Pietro e Paolo, in occasione della XXVI edizione del Festival Internazionale Cantar di Pietre

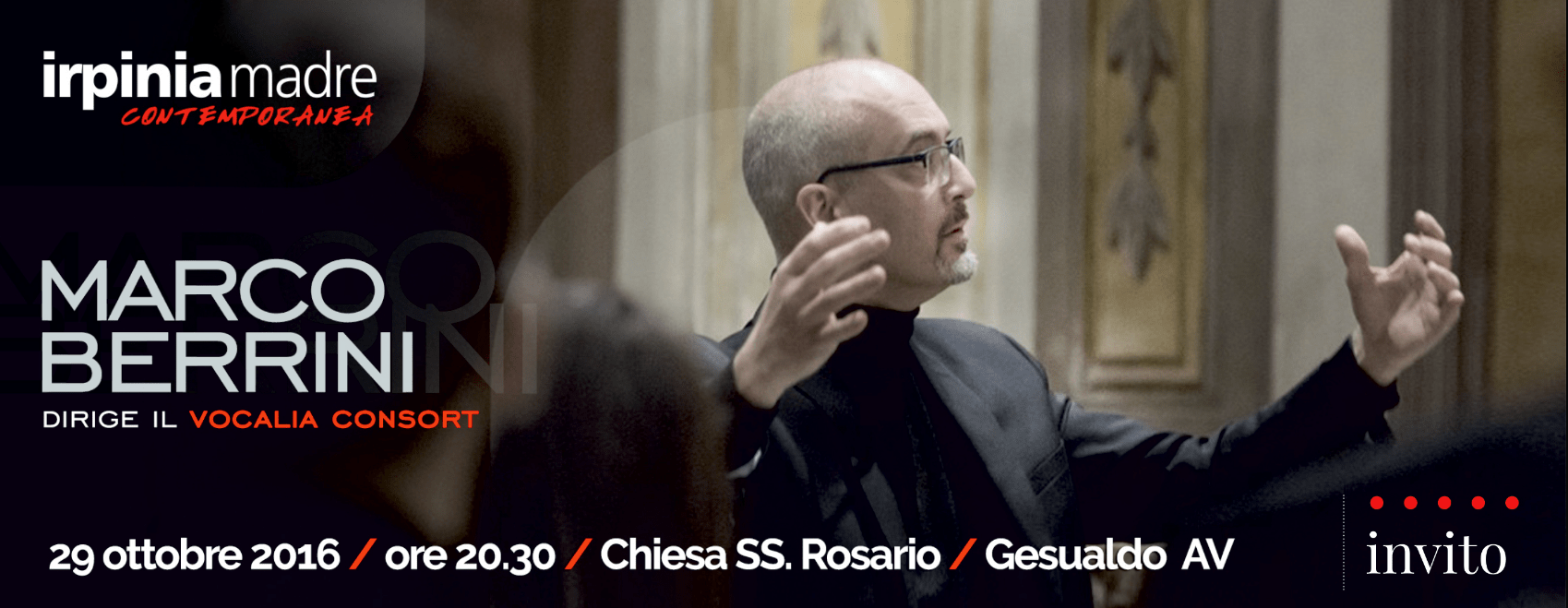

il 29 ottobre 2016, Gesualdo (AV), chiesa del SS. Rosario, nell'ambito del Festival Irpinia Madre Contemporanea.

Il concerto di Biasca è stato trasmesso in diretta dalla Radio Svizzera.

il 7 luglio 2013, durante la Medieval and Renaissance Music Conference (Med-Ren Conference Certaldo, FI, 4-7 luglio 2013)

il 12 ottobre 2013, in Svizzera, a Biasca (Lugano), chiesa dei SS. Pietro e Paolo, in occasione della XXVI edizione del Festival Internazionale Cantar di Pietre

il 29 ottobre 2016, Gesualdo (AV), chiesa del SS. Rosario, nell'ambito del Festival Irpinia Madre Contemporanea.

Il concerto di Biasca è stato trasmesso in diretta dalla Radio Svizzera.

Note al programma

Giovanni De Macque, Giovanni Gabrieli e Gesualdo non solo vissero nello stesso periodo, ma singolarmente terminarono la loro vita quasi ad annum nel secondo decennio del Seicento. Jean De Macque, culturalmente legato alle sue origini franco-fiamminghe, trascorse gran parte della sua vita in Italia. Eccellente organista e fecondo compositore, prestò servizio a Roma in San Luigi dei Francesi e verso il 1585 si trasferì a Napoli, dove entrò al servizio dei Gesualdo e in contatto con Carlo, con il quale ebbe da allora un'assidua frequentazione (testimoniata anche dalle dediche di molti dei suoi lavori dell'epoca). La scelta per questo programma è però caduta sulla produzione antecedente al periodo napoletano per presentare un madrigale inedito e in prima esecuzione moderna, appositamente trascritto dagli originali a stampa dal maestro Berrini.

Pubblicato nel Primo libro dei madrigali a sei voci, stampato da Gardano nel 1576, S'apron due chiare fa parte di un piccolo e raro ciclo di cinque madrigali tratti dalle Stanze di Bernardo Tasso per la signora donna Giulia Gonzaga. In questa serie, la bellezza muliebre viene cantata per disiecta membra: la fronte, i capelli, gli occhi (le chiare "e lucide finestre"), le guance, la bocca. Abbiamo scelto gli occhi per il confronto con le gesualdiane Luci serene e chiare e per tributare un omaggio a questa celebre nobildonna del Cinquecento, in occasione del centenario della sua nascita.Per Gioseffo Zarlino il compito della polifonia era di «accompagnare ogni frase, il più possibile, in modo che là dove appaiono la durezza, la secchezza, la crudeltà e altri sentimenti analoghi, la musica sia della medesima natura». Allo stesso modo, egli sosteneva che «dove appaiono lacrime, doglie, sospiri, l’armonia sarà piena di tristezza». In Gesualdo però il dolore non è mai ricomposto in un equilibrio formale consolante, riesce a essere straziante e incisivo, deliberamente antigrazioso, e perfino la dolcezza non riesce mai a essere immune da malinconia, passionale intensità e "stridore di denti". Lasciamoci allora affascinare dal contrasto tra il grido di dolore di O vos omnes (o di Io tacerò) e le più soffuse atmosfere dell'Ave dulcissima Maria, di una soavità molto lontana da quella tinteggiata da Giovanni Gabrieli nel suo raffinatissimo mottetto tratto dalle Sacrae Symphoniae del 1597, che in comune ha questo aggettivo al superlativo.

Nipote di Andrea, suo maestro di canto, organo e composizione, Giovanni Gabrieli fu sicuramente la più valente espressione della Scuola veneziana e anche lui, come Gesualdo, introdusse molte novità strutturali: strumenti (ottoni) e voci disposti a più cori regolari e simmetrici, ritmi mai usati prima nella tradizione ecclesiastica, grandi effetti sonori, forti contrasti dinamici ottenuti con la contrapposizione fra tempi binari e ternari. Tutti mezzi di cui si servì per realizzare i concetti espressivi del testo con un discorso musicale magniloquente, che però non giunse mai a tradire la "regula universalissima della grazia" e dell'equilibrio formale.

Nel 1959 furono pubblicate le Tres sacrae cantiones che Igor Stravinskji aveva composto in occasione del IV centenario della nascita di Gesualdo, muovendo dalle lacune del suo Sacrarum cantionum liber secundus, stampato a Napoli per i tipi di Costantino Vitali nel 1603. Il libro risultava infatti incompleto e il compositore russo, estrapolati tre di questi mottetti a sei-sette voci, si sentì libero di integrare in maniera più o meno vincolata alle regole del contrappunto le parti mancanti del bassus e del sextus. Nel caso dell'Assumpta est Maria che presentiamo in concerto, la parte del sextus era in canone e dunque l'intervento del compositore si può ben riconoscere nella parte del basso, assolutamente autonoma rispetto alle altre linee e molto vivace nel profilo ritmico.

I brani di Lorenzo Donati e Corrado Margutti ci offrono invece una rilettura contemporanea di Gesualdo, una riflessione potremmo dire strutturalista della sua musica, che viene scomposta e analizzata come in una rigorosa dissezione anatomica. Le loro composizioni inseriscono e ricompongono frammenti melodici originari in un nuovo contesto, e la musica di Gesualdo "risuona" semplicemente muovendo da una diversa prospettiva, da un nuovo punto di osservazione. Seppur con sensibilità ed esiti diversi, sia Donati che Margutti evidenziano in queste "meditazioni" tanto la matrice comune con la creazione originale che la sua reinterpretazione moderna, in una sorta di gioco all’incastro che non vuole - non riesce, non deve – ricomporsi perfettamente e nel quale l’ascoltatore si troverà immerso a inseguire echi gesualdiani in rarefatte atmosfere cariche di suggestione.

Pubblicato nel Primo libro dei madrigali a sei voci, stampato da Gardano nel 1576, S'apron due chiare fa parte di un piccolo e raro ciclo di cinque madrigali tratti dalle Stanze di Bernardo Tasso per la signora donna Giulia Gonzaga. In questa serie, la bellezza muliebre viene cantata per disiecta membra: la fronte, i capelli, gli occhi (le chiare "e lucide finestre"), le guance, la bocca. Abbiamo scelto gli occhi per il confronto con le gesualdiane Luci serene e chiare e per tributare un omaggio a questa celebre nobildonna del Cinquecento, in occasione del centenario della sua nascita.Per Gioseffo Zarlino il compito della polifonia era di «accompagnare ogni frase, il più possibile, in modo che là dove appaiono la durezza, la secchezza, la crudeltà e altri sentimenti analoghi, la musica sia della medesima natura». Allo stesso modo, egli sosteneva che «dove appaiono lacrime, doglie, sospiri, l’armonia sarà piena di tristezza». In Gesualdo però il dolore non è mai ricomposto in un equilibrio formale consolante, riesce a essere straziante e incisivo, deliberamente antigrazioso, e perfino la dolcezza non riesce mai a essere immune da malinconia, passionale intensità e "stridore di denti". Lasciamoci allora affascinare dal contrasto tra il grido di dolore di O vos omnes (o di Io tacerò) e le più soffuse atmosfere dell'Ave dulcissima Maria, di una soavità molto lontana da quella tinteggiata da Giovanni Gabrieli nel suo raffinatissimo mottetto tratto dalle Sacrae Symphoniae del 1597, che in comune ha questo aggettivo al superlativo.

Nipote di Andrea, suo maestro di canto, organo e composizione, Giovanni Gabrieli fu sicuramente la più valente espressione della Scuola veneziana e anche lui, come Gesualdo, introdusse molte novità strutturali: strumenti (ottoni) e voci disposti a più cori regolari e simmetrici, ritmi mai usati prima nella tradizione ecclesiastica, grandi effetti sonori, forti contrasti dinamici ottenuti con la contrapposizione fra tempi binari e ternari. Tutti mezzi di cui si servì per realizzare i concetti espressivi del testo con un discorso musicale magniloquente, che però non giunse mai a tradire la "regula universalissima della grazia" e dell'equilibrio formale.

Nel 1959 furono pubblicate le Tres sacrae cantiones che Igor Stravinskji aveva composto in occasione del IV centenario della nascita di Gesualdo, muovendo dalle lacune del suo Sacrarum cantionum liber secundus, stampato a Napoli per i tipi di Costantino Vitali nel 1603. Il libro risultava infatti incompleto e il compositore russo, estrapolati tre di questi mottetti a sei-sette voci, si sentì libero di integrare in maniera più o meno vincolata alle regole del contrappunto le parti mancanti del bassus e del sextus. Nel caso dell'Assumpta est Maria che presentiamo in concerto, la parte del sextus era in canone e dunque l'intervento del compositore si può ben riconoscere nella parte del basso, assolutamente autonoma rispetto alle altre linee e molto vivace nel profilo ritmico.

I brani di Lorenzo Donati e Corrado Margutti ci offrono invece una rilettura contemporanea di Gesualdo, una riflessione potremmo dire strutturalista della sua musica, che viene scomposta e analizzata come in una rigorosa dissezione anatomica. Le loro composizioni inseriscono e ricompongono frammenti melodici originari in un nuovo contesto, e la musica di Gesualdo "risuona" semplicemente muovendo da una diversa prospettiva, da un nuovo punto di osservazione. Seppur con sensibilità ed esiti diversi, sia Donati che Margutti evidenziano in queste "meditazioni" tanto la matrice comune con la creazione originale che la sua reinterpretazione moderna, in una sorta di gioco all’incastro che non vuole - non riesce, non deve – ricomporsi perfettamente e nel quale l’ascoltatore si troverà immerso a inseguire echi gesualdiani in rarefatte atmosfere cariche di suggestione.